在遥远而神秘的四川盆地,生活着一群憨态可掬、黑白相间的精灵——大熊猫,它们不仅是中国的国宝,更是全球生物多样性的璀璨明珠,承载着自然与文化的双重价值,本文将深入探讨大熊猫的生态习性、保护现状、科学研究以及它们在全球保护事业中的象征意义,旨在唤起人们对这一珍稀物种的关注与保护意识。

大熊猫的生态习性

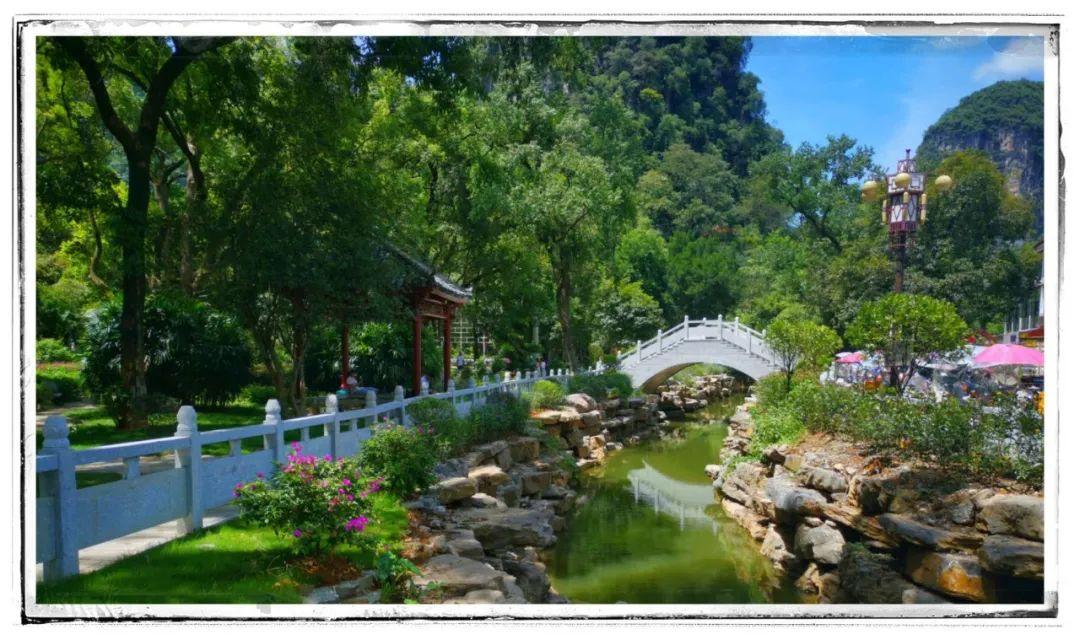

大熊猫,学名Ailuropoda melanoleuca,属于熊科、大熊猫属,是世界上最为独特的哺乳动物之一,它们主要分布在中国四川、陕西和甘肃省的高山深谷中,尤其是海拔1400至3000米的亚热带和温带森林地带,这里气候湿润,云雾缭绕,生长着丰富的竹林,为大熊猫提供了理想的生活环境和丰富的食物来源。

饮食习性:大熊猫几乎将竹子视为唯一的食物来源,占其全年食物量的99%以上,尽管竹子营养丰富,但大熊猫的消化系统却能够高效地从中提取能量,这得益于它们特殊的肠道结构和消化酶,这种单一的饮食习惯也使其面临食物短缺的风险,尤其是在气候变化导致竹林质量下降时。

生活习性:大熊猫是独居动物,除了繁殖季节外,它们大多各自活动,它们善于爬树,也常在地面上活动,如游泳、打滚等,展现出令人捧腹的可爱行为,大熊猫的睡眠时间长达10小时以上,这种“懒猫”形象深入人心,但实际上它们在清醒时非常活跃,尤其是在寻找食物和玩耍时。

繁殖习性:大熊猫的繁殖能力极低,雌性每年仅有一次排卵期,且交配成功率不高,这些自然因素使得大熊猫种群增长缓慢,增加了保护工作的难度。

保护现状与挑战

自20世纪70年代起,中国政府及国际社会开始意识到大熊猫面临的严重威胁,包括栖息地丧失、竹子开花导致的食物短缺、非法猎杀以及人类活动干扰等,为此,一系列保护措施被实施:

- 建立自然保护区:中国已建立了包括卧龙国家级自然保护区在内的多个大熊猫保护区,总面积超过200万公顷,有效保护了大部分大熊猫栖息地。

- 人工繁殖与野化放归:在科研机构的努力下,大熊猫的人工繁殖取得了显著成效,但野化放归仍面临诸多挑战,如野外生存技能不足、种群隔离等。

- 国际合作:大熊猫保护已成为国际合作的典范,多个国家通过租借或合作研究的方式参与保护工作,提升了全球对生物多样性保护的重视。

尽管如此,大熊猫的保护工作仍面临诸多挑战,气候变化导致的竹林退化、人类活动对栖息地的持续破坏等问题不容忽视,持续的监测、科学研究以及公众教育成为保护工作的关键。

科学研究与保护策略

为了更科学地保护大熊猫,科研人员进行了大量研究:

- 遗传学研究:通过对大熊猫基因组的研究,科学家们揭示了其独特的遗传特征,为疾病防控和种群管理提供了科学依据。

- 生态学研究:研究大熊猫的栖息地利用模式、食物选择及行为习性等,有助于优化保护区的布局和管理策略。

- 气候变化适应研究:面对全球变暖的挑战,研究如何帮助大熊猫适应新的生态环境变得尤为重要,通过种植耐候性强的竹种来增强生态系统的韧性。

- 社区参与:鼓励当地社区参与保护工作,通过生态旅游、可持续发展项目等方式提高居民收入,减少对自然资源的依赖和破坏。

全球象征与保护使命

大熊猫不仅是中国的骄傲,更是全球生物多样性的象征,它们的故事激发了全球对自然保护的关注与行动:

- 教育意义:大熊猫作为“活化石”,其存在本身就是对地球历史和生物演化的见证,通过教育和宣传,人们得以了解生物多样性的重要性及保护地球生态的紧迫性。

- 外交使者:作为友好使者,大熊猫的租借和交换促进了国际间的文化交流与合作,加深了各国人民之间的理解和友谊。

- 环保倡导:大熊猫的保护工作成为全球环保运动的典范,提醒人们每一个物种都是生态系统中不可或缺的一部分,保护它们就是保护我们共同的家园。

大熊猫不仅是自然界的一个奇迹,更是人类与自然和谐共生的见证,面对未来,我们需继续加强科学研究、完善保护政策、提升公众意识,确保这一珍稀物种能够世代繁衍下去,大熊猫的保护也是对人类自身生存环境的警示和反思——只有尊重自然、保护生态,才能实现可持续发展和人与自然的和谐共生,让我们携手努力,为子孙后代留下一个更加美丽、健康的地球。

转载请注明来自杨龙灿,本文标题:《大熊猫,自然奇迹与保护使命》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号